■目次

- 雷による太陽光発電所への影響

- 雷に関する保護対策

- 太陽光発電所での盗難について

- 盗難に対する防止策

- 太陽光発電に関する保険会社の対応について

- 保険契約時に注意すべきポイント(これから起きる災害や盗難に備えて)

■雷による太陽光発電所への影響

直接落雷するケースは少ないですが、誘導雷による被害が多いとされています。

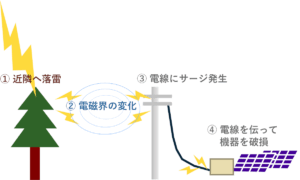

誘導雷とは、雷が発電所に直接落ちるのではなく、近隣に落雷があった際に発生する強力な電磁波や電圧サージが、電線や機器に誘導されて浸入する現象です。これにより、発電所設備に過電圧がかかり、パワコン(パワーコンディショナー)の基板等を破損することがあります。

雷の発生しやすい気象条件として「夏の蒸し暑い晴天日」「風の弱い状態」「高湿度環境」等が挙げられ、昨今の猛暑によって雷発生のリスクが高まっています。 落雷による被害を防ぐには、パワコン等の発電設備への保護対策が重要になります。

▲ 上に戻る■雷に関する保護対策

パワコンにおいては誘導雷による被害を受けやすいため、特にサージ保護デバイス(SPD)の設置が重要となります。雷による故障を防ぐため、以下の対策を講じることが推奨されます。

- サージ保護デバイス(SPD)の設置 パワコンにおいて直流系統や交流系統にSPDを導入し、誘雷によるサージの浸入を防ぐ

- 接地によるサージの回避 接地処理を行い接地抵抗値を適切に維持することで、雷の影響を最小限に抑える。土壌の大地抵抗率が高い場合は、設置強化処理を検討する

- 避雷針の接地(直撃雷対策) 発電所周辺に避雷針を接地し、直撃による雷エネルギーを直接大地へ流すことで設備へのダメージを防ぐ

- 定期的な点検・メンテナンス 避雷設備やSPDの劣化を防ぐため定期的な点検を実施、必要に応じて交換する

雷対策は、単なる災害予防ではなく、設備の長寿命化と安定稼働を守るための「保険」のようなものです。特に太陽光発電のような屋外設置型インフラにとっては、落雷による障害は避けて通れないリスクだからこそ、万全な対策と定期的な点検が信頼の鍵となります。

▲ 上に戻る■太陽光発電所での盗難について

近年、低圧太陽光発電所においても盗難被害が発生しています。 特にケーブルの盗難が多く発生しており、発電事業者にとって以下のような影響を及ぼします。

- 売電収入の損失 ケーブルやパワコンが盗まれると、発電が停止し売電収入が減少する 復旧までの期間が長いほど収益への影響が大きくなる

- 修理・交換費用の負担 盗難によって設備が損傷されると復旧工事が必要となり、追加コストが発生する

- 保険料の情報・加入制限 盗難被害が多発すると、保険義者のリスク評価が上がり保険料が高くなる

- 設備の運用停止による影響 盗難による損傷が大きい場合、復旧までの発電停止が長期間になり、その間の収益が失われる 復旧に必要な材料が手に入らないと、より復旧までに時間がかかる

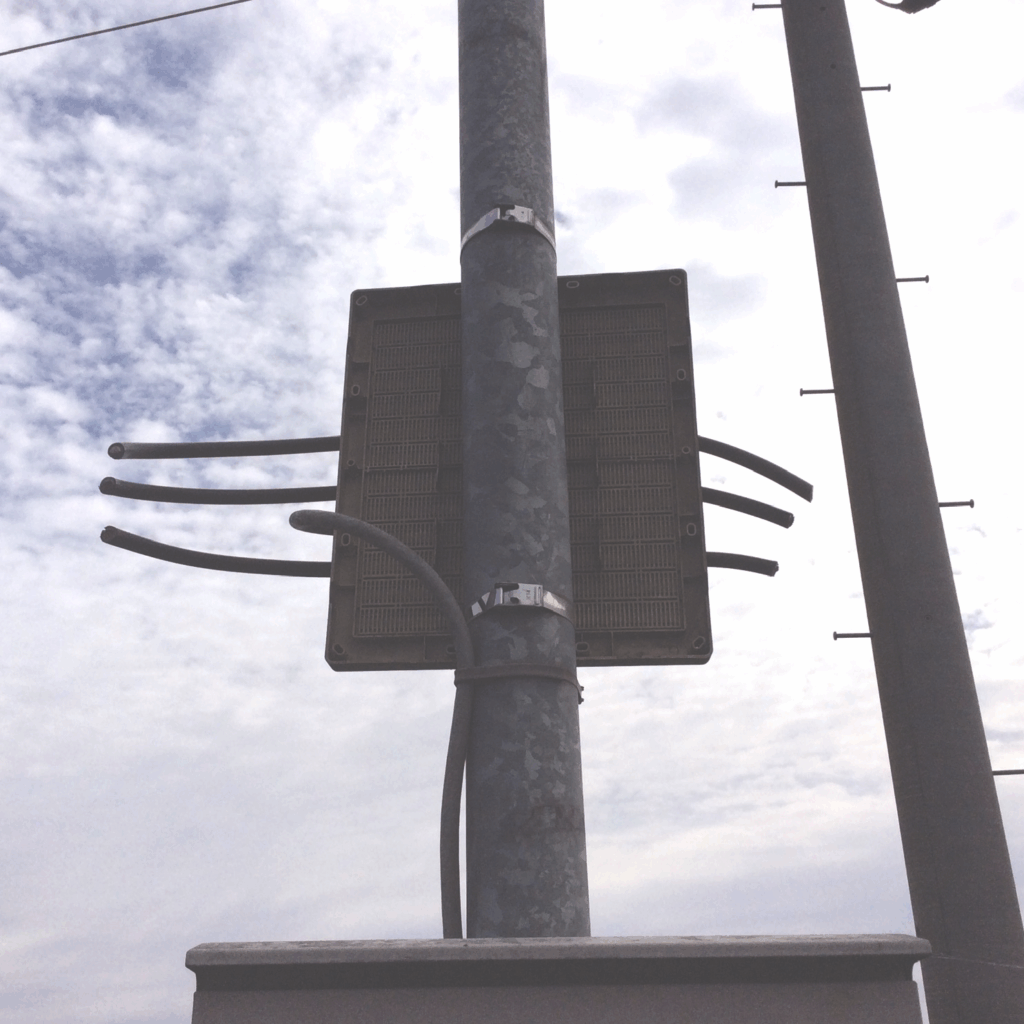

上画像 引込柱に取り付けた電力メーターから先を切断され、配線を盗まれた例

下画像 太陽光パネルとパワコンを結ぶケーブルを切断され、PF管から地中に伸びる配線ごと引き抜かれて盗まれた例

■盗難に対する防止対策

(1) 物理的な侵入防止策

- 高いフェンス・有刺鉄線の設置 高さ2m以上の金属フェンスや有刺鉄線を設けることで、侵入のハードルを上げる

- 防犯センサ付きフェンスや強化ゲート 不正侵入時に警報を発する電気フェンスや、許可車両のみ通行可能なゲートも有効

(2) 可視的抑止力の強化(看板の設置)

- 防犯対策の明示 「防犯カメラ作動中」「警備会社との連携あり」などの文言を掲示し、潜在的な侵入者への心理的抑止を狙う

- 多言語対応の警告表示 英語・中国語・ベトナム語・ポルトガル語などの警告文を併記することで、外国籍の侵入者に対しても認知させやすくする

- 盗難対策の内容を可視化 感知センサーや4K赤外線カメラ、監視システムの存在、アルミ配線の使用など、盗難リスクが高いことを示す情報を看板に盛り込む

(3) 監視・検知システムの導入

- 赤外線暗視カメラ・動体検知カメラ 夜間でも監視可能なカメラを設置し、不信な動きを即座に記録する

- センサーライト・警報器 人感センサー付きライトや警報器を併用することで、侵入者を威嚇する

- 遠隔監視システム スマートフォン等と連携して、リアルタイムで状況を確認できるシステム

(4) 配線・機器自体の対策

- アルミケーブルへの変更 アルミは銅よりも市場価値が低いため、盗難抑止につながる。ただし導電率が低いため、太めのケーブルが必要

- 地下埋設配管 ケーブルを地中に埋設することで、物理的に盗難を困難にします。ハンドホールのロック強化も併用すると効果的

- GPSタフや特殊コーティング ケーブルにGPSタグを装着したり転売価値を下げるコーティングを施すことで、盗難後の追跡や抑止を行う

(5) 管理体制と地域連携

- 定期巡回・アクセス管理の強化 無人時間帯を狙われやすいため、巡回や入退場管理を徹底する

- 警備会社と契約 異常時に即対応できる対応を整えることで、被害の拡大を防ぐ

- 地域住民・警察との連携 不審者情報の共有やパトロール強化により、地域ぐるみでの抑止力を高める

ご紹介したような対策を講じることで、太陽光発電設備の安全性は確実に高まります。特に、「見られている」「手間がかかる」「足がつく」という印象を与える環境づくりが、犯行の抑止に直結します。

▲ 上に戻る■太陽光発電に関する保険会社の対応について

太陽光発電所関連の保険は、元来、自然災害や盗難については適用対象となっている場合が多かったのですが、近年の自然災害やケーブル盗難の被害が増加していることを受け、保険契約の条件が厳格化される傾向にあります。 これにより、従来は適用可能だった補償内容に制限がかかるケースが増えています。

主な変化(例)

- 保険料の値上がり 盗難被害の増加にともない、保険会社のリスク評価が高まり保険料が引き上げられる傾向にある。特に頻繁に盗難が発生する地域では契約時に保険料が大幅に上昇する可能性がある

- 免責の追加・強化 一部の保険会社では、1事故ごとに100万円の免責額を設定したケースもある 被害額が免責額を下回る場合、保険適用が難しく自己負担が増加する

- 補償範囲の見直し 特定の被害(ケーブル盗難)について補償対象外となる場合がある。一定条件を満たさないとパワコンや周辺設備の盗難時に保険適用されないこともある

■保険契約時に注意すべきポイント(これから起きる災害や盗難に備えて)

- 補償範囲の詳細確認 ケーブル盗難やパワコンの被害が補償対象かどうか、契約前に明確に確認する。特に「盗難補償あり」と記載されていても、条件付きである場合がある

- 免責金額の確認と比較 免責額が高額(例:100万円)に設定されている場合、小規模な被害では保険が適用されない可能性があるため、複数社の条件を比較検討する

- 契約期間と更新条件の把握 近年は契約期間が1年単位に短縮される傾向があるため、更新時の条件変更(補償範囲の縮小や保険料の増額)にも注意が必要

実際に災害が盗難の発生により太陽光発電所が破損した際には、保険会社に保険金請求を申請することになります。しかし、補償範囲による破損であっても従来より審査が厳しくなっていることも注意しなければなりません。保険会社が求める資料を迅速に提出するためにも、事業者自身が被害内容を詳しく把握している必要があるでしょう。

▲ 上に戻る